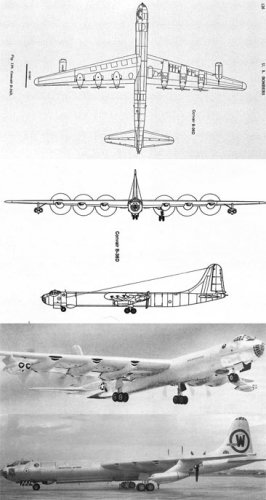

Современный читатель, привыкший к тому, что в наше время многие самолеты эксплуатируются десятки лет, может назвать В—36 неудачником» Но по меркам поршневой авиации, сроки службы которой были значительно меньше нынешних, судьба этой машины была достаточно благополучной. Свидетельством тому служит редкое в мирное время повышение объемов производства в процессе постройки. Первоначально предполагалось изготовить лишь 100 самолетов, но в конечном итоге сборочная линия закрылась после выкатки 383—й машины. Хотя, истины ради, отметим, что увеличение серии было связано прежде всего с напряженной политической обстановкой в послевоенном мире и отсутствием самолету В—36 альтернативы. Технических же проблем с В—36, как мы увидим дальше, хватало. В то же время облик В—36 отличается гармоничностью пропорций, классической чистотой линий и самолет по праву считается выдающимся образцом не только инженерной мысли, но и технической эстетики. Начало работ по В—36 знаменовало собой крупнейший поворот во внешней политике США. Преобладавший в 1930—х годах изоляционизм предполагал, что Англии заставили пересмотреть эту позицию. 30 декабря 1940 г. Ф.Рузвельт, только что избранный президентом США на третий срок, заявил в обращении по радио к своим соотечественникам: «...мы не можем избежать опасности, забравшись в кровать и натянув на голову одеял о... Ее л и Англия не выстоит, то все мы в Америке будем жить под дулом наведенного на нас пистолета...Мы должны стать великим арсеналом демократии». Вслед за этим последовали решительные меры: через 2,5 месяца был принят закон о ленд-лизе, еще через месяц — 11 апреля 1941 г. — Рузвельт телеграфировал Черчиллю о значительном расширении на восток так называемой зоны безопасности США в Атлантике. В тот же день корпус ВВС армии США {USА АС) направил фирмам Консолидейтед (впоследствии Конвэр) и Боинг техническое задание на предварительное проектирование межконтинентального бомбардировщика, способного достигать территории Германии. Работы по сверхдальнему бомбардировщику дополняли разработанную еще в июне-сентябре 1940 г. крупнейшую программу производства вооружений и начавшееся в августе 1940 г. проектирование промежуточного бомбардировщика Боинг В—29 «Сверхкрепость», который по взлетной массе более чем вдвое превосходил новейший по тому времени тяжелый американский «бомбовоз» Боинг В—17 «Летающая крепость», но в свою очередь почти втрое уступал будущему В—36. Первоначальным импульсом к созданию новой машины было желание подстраховаться на случай поражения Англии и утраты возможности базирования в Европе. Формирование в США в ходе второй мировой войны притязаний на глобальное лидерство поддержало программу самолета В-36 и после исчезновения угрозы вторжения Германии на территорию Англии. В итоге В -36 стал первым стратегическим символом США как великой мировой державы и военного лидера Запада. Однако обращен он был — парадокс истории — против недавнего союзника в борьбе с фашистской Германией. Первоначальными требованиями ВВС, выпущенными в апреле 1941 г., предусматривалось создание бомбардировщика с максимальной скоростью 724 км/ч на высоте 7620 м, крейсерской скоростью 443 км/ч, практическим потолком 13700 м и дальностью полета 19310 км на высоте 7620 м. Таким образом, предполагалось совершить «большой скачок» по сравнению с В-17, имевшим в варианте В-17Е (1941 г.) максимальную скорость 510 км/ч, практический потолок 10700 м, максимальную дальность полета 5300 км и бомбовую нагрузку 1,8 т. Намечался значительный отрыв и от В-29, рассчитывавшегося на скорость 590 км/ч, дальность 9800 км и максимальную нагрузку более 7 т. Однако уже через четыре месяца, после консультаций с фирмами Конвэр и Боинг, Нортроп и Дуглас, присоединившимися к конкурсной программе, ВВС были вынуждены признать нереальность столь завышенного техзадания и в августе этого же года понизили потребную максимальную дальность до 16100 км с бомбовой нагрузкой 4,5 т (при боевом радиусе действия 6440 км с той же нагрузкой), а практический потолок до 12200 м при сохранении крейсерской скорости в диапазоне 390...480 км/ч. К пересмотру требований американцев подтолкнуло и дальнейшее ухудшение военной обстановки в мире (нападение Гитлера на Советский Союз, ожесточенная «битва за Атлантику»), заставлявшее ускорить ход программы. Несмотря на сделанные военными уступки, новое задание по-прежнему представляло собой непростую задачу, решение которой по прошествии еще двух месяцев (в октябре 1941 г.) было доверено фирмам Конвэр и Нортроп, в ноябре 1941 г. получившим контракты на разработку и постройку по два опытных бомбардировщика: соответственно ХВ-36 и ХВ-35. В проекте фирмы Нортроп предусматривалось использование радикально новой схемы «летающее крыло», приверженцем которой основатель фирмы Д.Нортроп стал еще в середине 1920-х годов. В результате появился поршневой В-35, совершивший первый полет 25 июня 1946 г. На его основе был создан реактивный В-49, поднявшийся впервые в воздух 21 октября 1947 г. Однако ВВС США отвергли эти машины, они не были доведены и в серию не пошли. Было построено всего два опытных ХВ-35 и 11 предсерий-ных YB-35, два предсерийных бомбардировщика YB-49 и один разведчик YRB-49. Схема «летающее крыло» возродилась в США лишь через 40 лет с созданием самолета Нортроп В-2. В противоположность этому, бомбардировщик Конвэр В-36, выполненный по нормальной аэродинамической схеме, заключал в себе значительно меньший технический риск. Поэтому его программа считалась более приоритетной и в конечном итоге привела к успеху. Конвэр, образованная в 1923 г., занялась бомбардировочной авиацией лишь во второй половине 1930-х годов, но ее дебют стал крупнейшим успехом, ибо широко известный В-24 «Либерейтор» (1939 г.) был построен серией более 19 тыс. машин и широко применялся в годы второй мировой войны. В 1942 г. спроектирован более тяжелый В-32 «Доминейтор», который уступил в конкурсе самолету В-29, но строился небольшой серией. Ранее фирмой была также разработана широко распространенная в мире летающая лодка PBY «Каталина» (1935 г.). Вызванный к жизни второй мировой войной, В—36 испытал на себе превратности ее хода. Крах плана молниеносной победы над СССР, поставивший Германию перед необходимостью затяжных военных усилий, ослабил срочность создания межконтинентального бомбардировщика. Новым толчком послужило нападение Японии на Перл-Харбор в декабре 1941г., превратившее США из невоюющего союзника в воюющего. Озабоченные прежде всего желанием достичь перелома в борьбе с Японией, США после битв в Коралловом море и у атолла Мидуэй (май-июнь 1942 г.) добились изменения в свою пользу соотношения морских сил на Тихом океане. Однако американцы стремились как можно раньше перенести войну на территорию самой Японии, если не высадкой десанта, то по крайней мере воздушными бомбардировками, которым уже подвергалась Германия. Первая такая попытка, как известно, была предпринята в апреле 1942 г. с использованием 16 бомбардировщиков Норт Америкен В-25 «Митчелл», взлетевших с авианосца «Хорнит» и совершивших налет на Токио. Но этот рейд имел только психологическое значение: В-25, создававшиеся для наземного базирования, хотя и сбросили бомбы на цель, не смогли вернуться на авианосец из-за недостаточного радиуса действия, и почти все самолеты были потеряны при попытке посадки на территории Китая. Подход авианосца к японским островам на более близкое расстояние был равносилен самоубийству. Взоры американцев обратились к Китаю, которому они придавали несоразмерное значение. По свидетельству Черчилля, даже высшее руководство США приписывало Китаю почти такую же боевую мощь, как и Британской империи, а китайскую армию приравнивало к армии России. Американцы настаивали на том, чтобы операциями в Бирме как можно скорее вновь открыть путь снабжения Китая по суше, предполагая создать в Китае крупные авиационные базы, опираясь на которые американская авиация завоевала бы господство в воздухе над Японией и смогла бы осуществлять бомбардировки Японии. Однако безуспешность военных действий англичан в Бирме нарушила эти планы и, считая В-36 единственным реальным средством нанесения с дальних расстояний ударов по Японии, американское правительство в июле 1943 г., не дожидаясь начала летных испытаний бомбардировщика и в нарушение обычных процедур закупок военной техники, выдало заказ на его серийное производство. Контрактом предусматривалось приобретение 100 серийных самолетов с поставками в период с августа 1945 г. по октябрь 1946 г., тогда как первую опытную машину, согласно условиям 1941 г., требовалось поставить в мае 1944 г. В 1944 г. произошел новый поворот в судьбе В-36 с резким снижением приоритетности его программы. В результате крупных успехов американцев на Тихом океане в октябре были захвачены Марианские острова, что позволило наносить удары по территории Японии с помощью средних бомбардировщиков Боинг В-29 и Конвэр В-32. В то же время радикальные сокращения вооруженных сил и вооружений по завершении второй мировой войны не коснулись В-36. Появление атомного оружия, требовавшего средств доставки с большой дальностью, и завязка новых узлов противоречий в мире гарантировали продолжение программы нового дальнего бомбардировщика. Однако создание самолета, столь значительно превосходящего по размерности существующие машины, столкнулось с большими трудностями, связанными с разработкой двигателей, шасси и вооружения, выбора конструкционных материалов. Уже к 1944 г. было ясно, что серьезное отставание от графика не удастся преодолеть, и снижение приоритета, возможно, благотворно отразилось на программе, позволив без спешки решить возникшие проблемы. В дальнейшем сыграли свою роль недостаток квалифицированной рабочей силы и забастовки на фирме в октябре 1945 г. и феврале 1946 г. В результате первый опытный самолет ХВ-36 поднялся в воздух лишь 8 августа 1946 г. — с опозданием более чем на два года, по сравнению с первоначально планировавшейся датой. Испытания второй опытной машины YB-36 начались еще почти через полтора года — 4 декабря 1947 г. Однако за три месяца до этого (28 августа 1947 г.) произвела первый вылет первая серийная машина В-36А. В процессе проектирования В-36 его облик претерпел ряд крупных изменений. Фирма вначале представила проекты самолета в четырехдвигательной компоновке (по два тандемно расположенных двигателя — с тянущим и толкающим винтами — в каждой из двух крыльевых гондол) и шестидвигательной конфигурации (с толкающими винтами). Лишь через неделю после заключения контракта предпочтение было отдано шести двигателям. В процессе проектирования (в октябре 1943 г.) конструкторы отказались от двухкилевого вертикального оперения, примененного ранее и на В—24, в пользу однокилевого, что позволило снизить массу конструкции на 1745 кг и уменьшить лобовое сопротивление самолета. Первый опытный ХВ—36 отличался обводами кабины летчиков, вписанными в контуры фюзеляжа, но уже на В-36А кабина была сделана выступающей для улучшения обзора летчикам. Серийное производство продолжалось по 14 августа 1954 г. и превысило первоначально намеченный объем в 100 машин. Всего построено 383 самолета В-36. Помимо двух опытных машин (ХВ-36 и YB-36) производились следующие бомбардировочные (В-36) и разведывательные (RB-36) варианты:

Современный читатель, привыкший к тому, что в наше время многие самолеты эксплуатируются десятки лет, может назвать В—36 неудачником» Но по меркам поршневой авиации, сроки службы которой были значительно меньше нынешних, судьба этой машины была достаточно благополучной. Свидетельством тому служит редкое в мирное время повышение объемов производства в процессе постройки. Первоначально предполагалось изготовить лишь 100 самолетов, но в конечном итоге сборочная линия закрылась после выкатки 383—й машины. Хотя, истины ради, отметим, что увеличение серии было связано прежде всего с напряженной политической обстановкой в послевоенном мире и отсутствием самолету В—36 альтернативы. Технических же проблем с В—36, как мы увидим дальше, хватало. В то же время облик В—36 отличается гармоничностью пропорций, классической чистотой линий и самолет по праву считается выдающимся образцом не только инженерной мысли, но и технической эстетики. Начало работ по В—36 знаменовало собой крупнейший поворот во внешней политике США. Преобладавший в 1930—х годах изоляционизм предполагал, что Англии заставили пересмотреть эту позицию. 30 декабря 1940 г. Ф.Рузвельт, только что избранный президентом США на третий срок, заявил в обращении по радио к своим соотечественникам: «...мы не можем избежать опасности, забравшись в кровать и натянув на голову одеял о... Ее л и Англия не выстоит, то все мы в Америке будем жить под дулом наведенного на нас пистолета...Мы должны стать великим арсеналом демократии». Вслед за этим последовали решительные меры: через 2,5 месяца был принят закон о ленд-лизе, еще через месяц — 11 апреля 1941 г. — Рузвельт телеграфировал Черчиллю о значительном расширении на восток так называемой зоны безопасности США в Атлантике. В тот же день корпус ВВС армии США {USА АС) направил фирмам Консолидейтед (впоследствии Конвэр) и Боинг техническое задание на предварительное проектирование межконтинентального бомбардировщика, способного достигать территории Германии. Работы по сверхдальнему бомбардировщику дополняли разработанную еще в июне-сентябре 1940 г. крупнейшую программу производства вооружений и начавшееся в августе 1940 г. проектирование промежуточного бомбардировщика Боинг В—29 «Сверхкрепость», который по взлетной массе более чем вдвое превосходил новейший по тому времени тяжелый американский «бомбовоз» Боинг В—17 «Летающая крепость», но в свою очередь почти втрое уступал будущему В—36. Первоначальным импульсом к созданию новой машины было желание подстраховаться на случай поражения Англии и утраты возможности базирования в Европе. Формирование в США в ходе второй мировой войны притязаний на глобальное лидерство поддержало программу самолета В-36 и после исчезновения угрозы вторжения Германии на территорию Англии. В итоге В -36 стал первым стратегическим символом США как великой мировой державы и военного лидера Запада. Однако обращен он был — парадокс истории — против недавнего союзника в борьбе с фашистской Германией. Первоначальными требованиями ВВС, выпущенными в апреле 1941 г., предусматривалось создание бомбардировщика с максимальной скоростью 724 км/ч на высоте 7620 м, крейсерской скоростью 443 км/ч, практическим потолком 13700 м и дальностью полета 19310 км на высоте 7620 м. Таким образом, предполагалось совершить «большой скачок» по сравнению с В-17, имевшим в варианте В-17Е (1941 г.) максимальную скорость 510 км/ч, практический потолок 10700 м, максимальную дальность полета 5300 км и бомбовую нагрузку 1,8 т. Намечался значительный отрыв и от В-29, рассчитывавшегося на скорость 590 км/ч, дальность 9800 км и максимальную нагрузку более 7 т. Однако уже через четыре месяца, после консультаций с фирмами Конвэр и Боинг, Нортроп и Дуглас, присоединившимися к конкурсной программе, ВВС были вынуждены признать нереальность столь завышенного техзадания и в августе этого же года понизили потребную максимальную дальность до 16100 км с бомбовой нагрузкой 4,5 т (при боевом радиусе действия 6440 км с той же нагрузкой), а практический потолок до 12200 м при сохранении крейсерской скорости в диапазоне 390...480 км/ч. К пересмотру требований американцев подтолкнуло и дальнейшее ухудшение военной обстановки в мире (нападение Гитлера на Советский Союз, ожесточенная «битва за Атлантику»), заставлявшее ускорить ход программы. Несмотря на сделанные военными уступки, новое задание по-прежнему представляло собой непростую задачу, решение которой по прошествии еще двух месяцев (в октябре 1941 г.) было доверено фирмам Конвэр и Нортроп, в ноябре 1941 г. получившим контракты на разработку и постройку по два опытных бомбардировщика: соответственно ХВ-36 и ХВ-35. В проекте фирмы Нортроп предусматривалось использование радикально новой схемы «летающее крыло», приверженцем которой основатель фирмы Д.Нортроп стал еще в середине 1920-х годов. В результате появился поршневой В-35, совершивший первый полет 25 июня 1946 г. На его основе был создан реактивный В-49, поднявшийся впервые в воздух 21 октября 1947 г. Однако ВВС США отвергли эти машины, они не были доведены и в серию не пошли. Было построено всего два опытных ХВ-35 и 11 предсерий-ных YB-35, два предсерийных бомбардировщика YB-49 и один разведчик YRB-49. Схема «летающее крыло» возродилась в США лишь через 40 лет с созданием самолета Нортроп В-2. В противоположность этому, бомбардировщик Конвэр В-36, выполненный по нормальной аэродинамической схеме, заключал в себе значительно меньший технический риск. Поэтому его программа считалась более приоритетной и в конечном итоге привела к успеху. Конвэр, образованная в 1923 г., занялась бомбардировочной авиацией лишь во второй половине 1930-х годов, но ее дебют стал крупнейшим успехом, ибо широко известный В-24 «Либерейтор» (1939 г.) был построен серией более 19 тыс. машин и широко применялся в годы второй мировой войны. В 1942 г. спроектирован более тяжелый В-32 «Доминейтор», который уступил в конкурсе самолету В-29, но строился небольшой серией. Ранее фирмой была также разработана широко распространенная в мире летающая лодка PBY «Каталина» (1935 г.). Вызванный к жизни второй мировой войной, В—36 испытал на себе превратности ее хода. Крах плана молниеносной победы над СССР, поставивший Германию перед необходимостью затяжных военных усилий, ослабил срочность создания межконтинентального бомбардировщика. Новым толчком послужило нападение Японии на Перл-Харбор в декабре 1941г., превратившее США из невоюющего союзника в воюющего. Озабоченные прежде всего желанием достичь перелома в борьбе с Японией, США после битв в Коралловом море и у атолла Мидуэй (май-июнь 1942 г.) добились изменения в свою пользу соотношения морских сил на Тихом океане. Однако американцы стремились как можно раньше перенести войну на территорию самой Японии, если не высадкой десанта, то по крайней мере воздушными бомбардировками, которым уже подвергалась Германия. Первая такая попытка, как известно, была предпринята в апреле 1942 г. с использованием 16 бомбардировщиков Норт Америкен В-25 «Митчелл», взлетевших с авианосца «Хорнит» и совершивших налет на Токио. Но этот рейд имел только психологическое значение: В-25, создававшиеся для наземного базирования, хотя и сбросили бомбы на цель, не смогли вернуться на авианосец из-за недостаточного радиуса действия, и почти все самолеты были потеряны при попытке посадки на территории Китая. Подход авианосца к японским островам на более близкое расстояние был равносилен самоубийству. Взоры американцев обратились к Китаю, которому они придавали несоразмерное значение. По свидетельству Черчилля, даже высшее руководство США приписывало Китаю почти такую же боевую мощь, как и Британской империи, а китайскую армию приравнивало к армии России. Американцы настаивали на том, чтобы операциями в Бирме как можно скорее вновь открыть путь снабжения Китая по суше, предполагая создать в Китае крупные авиационные базы, опираясь на которые американская авиация завоевала бы господство в воздухе над Японией и смогла бы осуществлять бомбардировки Японии. Однако безуспешность военных действий англичан в Бирме нарушила эти планы и, считая В-36 единственным реальным средством нанесения с дальних расстояний ударов по Японии, американское правительство в июле 1943 г., не дожидаясь начала летных испытаний бомбардировщика и в нарушение обычных процедур закупок военной техники, выдало заказ на его серийное производство. Контрактом предусматривалось приобретение 100 серийных самолетов с поставками в период с августа 1945 г. по октябрь 1946 г., тогда как первую опытную машину, согласно условиям 1941 г., требовалось поставить в мае 1944 г. В 1944 г. произошел новый поворот в судьбе В-36 с резким снижением приоритетности его программы. В результате крупных успехов американцев на Тихом океане в октябре были захвачены Марианские острова, что позволило наносить удары по территории Японии с помощью средних бомбардировщиков Боинг В-29 и Конвэр В-32. В то же время радикальные сокращения вооруженных сил и вооружений по завершении второй мировой войны не коснулись В-36. Появление атомного оружия, требовавшего средств доставки с большой дальностью, и завязка новых узлов противоречий в мире гарантировали продолжение программы нового дальнего бомбардировщика. Однако создание самолета, столь значительно превосходящего по размерности существующие машины, столкнулось с большими трудностями, связанными с разработкой двигателей, шасси и вооружения, выбора конструкционных материалов. Уже к 1944 г. было ясно, что серьезное отставание от графика не удастся преодолеть, и снижение приоритета, возможно, благотворно отразилось на программе, позволив без спешки решить возникшие проблемы. В дальнейшем сыграли свою роль недостаток квалифицированной рабочей силы и забастовки на фирме в октябре 1945 г. и феврале 1946 г. В результате первый опытный самолет ХВ-36 поднялся в воздух лишь 8 августа 1946 г. — с опозданием более чем на два года, по сравнению с первоначально планировавшейся датой. Испытания второй опытной машины YB-36 начались еще почти через полтора года — 4 декабря 1947 г. Однако за три месяца до этого (28 августа 1947 г.) произвела первый вылет первая серийная машина В-36А. В процессе проектирования В-36 его облик претерпел ряд крупных изменений. Фирма вначале представила проекты самолета в четырехдвигательной компоновке (по два тандемно расположенных двигателя — с тянущим и толкающим винтами — в каждой из двух крыльевых гондол) и шестидвигательной конфигурации (с толкающими винтами). Лишь через неделю после заключения контракта предпочтение было отдано шести двигателям. В процессе проектирования (в октябре 1943 г.) конструкторы отказались от двухкилевого вертикального оперения, примененного ранее и на В—24, в пользу однокилевого, что позволило снизить массу конструкции на 1745 кг и уменьшить лобовое сопротивление самолета. Первый опытный ХВ—36 отличался обводами кабины летчиков, вписанными в контуры фюзеляжа, но уже на В-36А кабина была сделана выступающей для улучшения обзора летчикам. Серийное производство продолжалось по 14 августа 1954 г. и превысило первоначально намеченный объем в 100 машин. Всего построено 383 самолета В-36. Помимо двух опытных машин (ХВ-36 и YB-36) производились следующие бомбардировочные (В-36) и разведывательные (RB-36) варианты:В-36А (построено 22 самолета),

В-36В (построено 73 самолета, первый полет 8 июля 1948 г.),

B-36D (22 самолета, 26 марта 1949 г.),

RB-36D (17, 18 декабря 1949 г.),

B-36F (34, ноябрь 1950 г.),

RB-36F (24, 1951 г.),

В-36Н (83, декабрь 1951 г.),

RB-36H (73),

B-36J (33, сентябрь 1953 г.).

Опытный YB-36 позднее модифицирован в вариант YB—36A, а затем — в строевой RB—36E. Все В-36А за исключением первой машины, нагруженной до разрушения в ходе прочностных испытаний, также в 1950—1951 гг. переоборудованы в RB-36E (первый полет 7 июля 1950 г.). Из построенных 73 В—36В только 62 были поставлены ВВС в этом варианте, а остальные 11 машин перед поставкой модифицированы: четыре — в вариант B-36D, семь — в вариант RB-36D. В 1950—1952 гг. из 62 поставленных В-36В 59 самолетов были также переоборудованы в вариант B-36D. Таким образом, с учетом модификаций на вооружение ВВС США поступила 381 машина, включая 238 бомбардировщиков (3 В-36В, 85 B-36D, 34 B-36F, 83 В-36Н и 33 B-36J) и 143 разведчика (24 RB-36D, 22 RB-36E, 24 RB-36F и 73 RB-36H). Иногда указывается, что было В—36 и имевших вначале обозначение YB—36G. Созданием восьмидвигательного полностью реактивного YB—60 фирма Конвэр предприняла безуспешную попытку составить конкуренцию бомбардировщику Боинг В—52. В полете испытывал-ся лишь один из двух построенных YB—60 (первый полет 18 апреля 1952 г.). Самолет В—36 не имеет официального названия. Среди неофициальных наименований бомбардировщика иногда упоминается «Конкуэрор» («Завоеватель»). Но более известен он под названием «Пискипер» («Хранитель мира») или, среди военных, чаще под прозвищами «Элюминиум Овер-каст» («Затянутый в алюминий») и «Магнезиум Монстер» («Магниевый монстр»). В конкурсе, проведенном в 1949 г. фирмой Конвэр среди своих служащих на лучшее название для самолета, было огромное число вариаций на тему «гарантий мира, обеспечиваемых самолетом»: В—36 предлагали назвать «Писмейкер» («Миротворец»), «Писмастер» (Гарант мира»), «Писбайндер» («Сдерживающий войну») и «Писигл» («Орел мира»). Варианты В—36 отличаются между собой, в основном, двигателями, составом вооружения и построено 385 В—36 — при этом в общую цифру включают два опытных YB—60, представляюпщх собой глубокую модификацию оборудования. В-36А, хотя и считаются серийными машинами, по оснащенности фактически соответствуют опытным образцам. Недаром первые 13 машин имели вначале обозначение YB-36A, которое было сменено на В-36А. Они снабжены такими же ПД (R-4360-25), не имеют оборонительного вооружения и не приспособлены для доставки ядерного оружия. Поэтому В-36А, в основном, использовались для тренировок и переподготовки летного состава, в этом же заключена и причина их последующего переоборудования в разведчики после прихода на вооружение варианта В-36В, отличавшегося установкой более мощных ПД R-43 60-41 и оборудованного для применения ядерных бомб. Переоборудование В-36А в RB-36E помимо размещения фотоаппаратуры включало и установку ряда систем, принятых для В-36В, в частности замену двигателей R-4360-25 на R-4360-41. Оптимистические надежды на то, что тяжелый поршневой бомбардировщик сможет превысить в полете скорость 700 км/ч, как это предусматривалось в первом проекте ТЗ, не оправдались. Фактически у В-36А максимальная скорость была ниже, а у В-36В — ненамного выше, чем у В-29. В июле 1947 г. было решено изучить возможность форсирования поршневых двигателей установкой более мощных турбонагнетателей Дженерал Электрик СНМ-2 с переходом от толкающих винтов к тянущим. Намечалась постройка 34 самолетов В-36С в такой конфигурации и переоборудование 61 ранее заказанного самолета В36А/В. По расчету, это должно было поднять максимальную скорость самолета до 660 км/ч, а практический потолок — до 13750 м с обеспечением дальности полета 16100 км при нагрузке 4,5 т. Но не прошло и года, как американцы были вынуждены отказаться от этого проекта, встретившись с серьезными проблемами недостаточного охлаждения двигателей с турбонаддувом и, в результате, существенного недобора их мощности. Появление в СССР к тому времени скоростных реактивных истребителей МиГ-15 все же настоятельно требовало повысить выживаемость В-36 увеличением скорости его полета. Выход был найден в применении комбинированной силовой установки: начиная с B-36D (1949 г.) в дополнение к поршневым установили турбореактивные двигатели J47-GE-19, которые использовались при взлете и скоростном полете. В результате, например, у RB-36E по сравнению с В-36А максимальная скорость возросла на 90 км/ч (с 555 км/ч на высоте 9630 м до 644 км/ч на высоте 11130 м). Установка дополнительных ТРД одновременно существенно улучшила взлетные характеристики самолета (так, у RB-36E, по сравнению с В-36А, типовая длина разбега на уровне моря снизилась с 1830 м до 1340 м, а скороподъемность у земли возросла с 2,6 м/с до 4,9 м/с). B-36F и последующие варианты бомбардировщика были оснащены усовершенствованной модификацией ПД R-4360-53 с несколько повышенной мощностью и, в основном, отличались друг от друга оборудованием и компоновкой рабочих мест экипажа. Самой массовой моделью стала модификация В-36Н. Установка дополнительных ТРД, имевших повышенный расход топлива, привела к существенному снижению дальности полета В-36. Например, боевой радиус действия опытного самолета YB-36D с ТРД J35 уменьшился до 5680 км, по сравнению с 6930 км у В-36В. У серийных B-36D и других модификаций, на которых использовались ТРД J47, дальность упала еще более. Для восстановления большой дальности на последней серийной бомбардировочной модификации B-36J установлены дополнительные топливные баки общей емкостью 10840 л в концевых частях консолей крыла. При этом шасси самолета было усилено, что позволило увеличить максимальную взлетную массу со 162 т почти до 186 т при неизменной боевой нагрузке. Однако боевой радиус В-36 J крыла и оперения увеличенной стреловидности и турбовинтовых двигателей со сверхзвуковыми винтами. Намечалась установка шести ТВД Аллисон Т40 или Пратт-Уитни Т34 мощностью по 4100 кВт (5575 л.с.) или перспективных двигателей, находящихся в разработке. Ожидалось, что при оснащении самолета дополнительными ТРД J47 практический потолок увеличится до 16800 м, а максимальная скорость — до 880 км/ч на высоте 15000...16800 м удалось поднять лишь до 5500 км. Оставался последний резерв повышения дальности — снижение массы пустой машины. К 1954 г. со всех состоявших на вооружении самолетов была снята часть аппаратуры и оборудования, обеспечивавшего комфорт экипажа (обозначение самолетов получило при этом приставку - II, например, B-36D-II), а с февраля по декабрь 1954 г. имевшиеся бомбардировщики и разведчики были модифицированы в конфигурацию - III, сохранившую из оборонительного вооружения лишь две хвостовые пушки. Численность экипажа бомбардировщиков в конфигурации - III снижена с 15 до 13 чел., разведчиков — с 22 до 19 чел. Последние 14 самолетов B-36J с самого начала были построены в конфигурации B-36J-III. В результате был увеличен не только радиус действия (с 5495 км у B-36J до 6420 км у B-36J-III), но и скорость полета (до 681 км/ч на высоте 14330 м), B-36F-III и В-36Н-Ш — это самые скоростные варианты В-36. В 1950 г. предлагалась модернизация самолета с установкой при дальности полета 16000 км с бомбовой нагрузкой 4,5 т. Вариант со сверхзвуковыми винтами должен был, как и YB-60, составить конкуренцию разрабатывавшемуся полностью реактивному Боингу В-52. Однако исследования, проводившиеся в США фирмой Кертисс Райт и NACA, показали, что сверхзвуковые винты, хотя и позволяют достичь числа М=1,1, требуют значительного времени для исследований и доводки, а их высокая шумность трудноустранима. Идея применения сверхзвуковых винтов возникала и в нашей стране: с таким проектом выступило ОКБ А.Н.Туполева, предложившее использовать их на варианте Ту—95. Как у нас, так и в США эта идея не была реализована.

Сразу после того, как люди научились летать, они стали использовать летательные аппараты для ведения боевых действий. И всем сразу стало понятно, что тот кто имеет преимущество в небе, и намного больше шансов выиграть любую войну, - так гонка вооружений добралась и до неба. Еще начиная со времен первой мировой войны, все развитые страны ведут гонку в разработке военных самолетов.

Сразу после того, как люди научились летать, они стали использовать летательные аппараты для ведения боевых действий. И всем сразу стало понятно, что тот кто имеет преимущество в небе, и намного больше шансов выиграть любую войну, - так гонка вооружений добралась и до неба. Еще начиная со времен первой мировой войны, все развитые страны ведут гонку в разработке военных самолетов. Над Донбассом были сбиты два украинские военные самолеты Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Представители украинской армии утверждают, что самолеты были сбиты ракетами земля-воздух в районе населенного пункта Саур-Могила в Донецкой области на границе с Россией. В свою очередь, присутствующий на месте журналист одного из украинских телеканалов, говорит, что одна из машин выполняла боевую задачу в районе Лисичанска в Луганской области.

Над Донбассом были сбиты два украинские военные самолеты Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Представители украинской армии утверждают, что самолеты были сбиты ракетами земля-воздух в районе населенного пункта Саур-Могила в Донецкой области на границе с Россией. В свою очередь, присутствующий на месте журналист одного из украинских телеканалов, говорит, что одна из машин выполняла боевую задачу в районе Лисичанска в Луганской области. Вторая мировая война пришла на белорусскую землицу не 22 июня 1941г, а на два года раньше, когда. Третий Рейх и СССР делили Центральную Европу. Пишет Руслан Ревяко.

Вторая мировая война пришла на белорусскую землицу не 22 июня 1941г, а на два года раньше, когда. Третий Рейх и СССР делили Центральную Европу. Пишет Руслан Ревяко. В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибло около 25 тысяч человек. К такому выводу после шести лет работы пришла комиссия немецких историков, созданная в 2004 году по требованию городских властей. Официальный доклад комиссии был представлен в среду, 17 марта. По словам главы комиссии Рольф - Дитер Мюллера, историки могут достоверно подтвердить гибель 18 тысяч человек.

В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибло около 25 тысяч человек. К такому выводу после шести лет работы пришла комиссия немецких историков, созданная в 2004 году по требованию городских властей. Официальный доклад комиссии был представлен в среду, 17 марта. По словам главы комиссии Рольф - Дитер Мюллера, историки могут достоверно подтвердить гибель 18 тысяч человек. B-2 Spirit - самый дорогостоящий многоцелевой бомбардировщик в мире. Хотя он, не только бомбардировщик, но и просто самолет. В 1997 году это чудо инженерной техники стоило 2 млрд долларов. А если учесть инфляцию, то сейчас B-2 Spirit стоил бы просто фантастические 10000000000 зеленых. И бомбардировщик на все сто процентов оправдывает свою самую высокую цену. Его главное предназначение - прорыв ПВО противника.

B-2 Spirit - самый дорогостоящий многоцелевой бомбардировщик в мире. Хотя он, не только бомбардировщик, но и просто самолет. В 1997 году это чудо инженерной техники стоило 2 млрд долларов. А если учесть инфляцию, то сейчас B-2 Spirit стоил бы просто фантастические 10000000000 зеленых. И бомбардировщик на все сто процентов оправдывает свою самую высокую цену. Его главное предназначение - прорыв ПВО противника. На киевской окраине действует настоящий "троещинский Голливуд" - большая киностудия FILM.UA. Здесь снято немало известных фильмов, сериалов, телепрограмм. Киношники имеют немало уникальных коллекций международного исторического значения. А у жителей массива киностудия ассоциируется прежде всего с макетом самолета ТУ-2 в реальном размере.

На киевской окраине действует настоящий "троещинский Голливуд" - большая киностудия FILM.UA. Здесь снято немало известных фильмов, сериалов, телепрограмм. Киношники имеют немало уникальных коллекций международного исторического значения. А у жителей массива киностудия ассоциируется прежде всего с макетом самолета ТУ-2 в реальном размере. Ассамблея ИКАО

Ассамблея ИКАО

Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Создал самолет киевский КБ имени Антонова. Этот уникальный самолет установил аж 240 мировых рекордов. Не несмотря на свой почтенный возраст и то, что существует лишь одна единица этого самолета, он все еще не уступает своим конкурентам. Если поступит заказ то будет достроен второй гигант, который готов лишь на 60-70%.

Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Создал самолет киевский КБ имени Антонова. Этот уникальный самолет установил аж 240 мировых рекордов. Не несмотря на свой почтенный возраст и то, что существует лишь одна единица этого самолета, он все еще не уступает своим конкурентам. Если поступит заказ то будет достроен второй гигант, который готов лишь на 60-70%. Полеты в Тель-Авив приостановили также польские авиалинии „LOT”. Авиакомпании из Европы и Соединенных Штатов Америки приостанавливают рейсы в Израиль. Причина - обострение израильско-палестинского конфликта. После того, как полтора километра от аэропорта „Бен Гурион” в Тель-Авиве упала ракета, Федеральная авиационная администрация США решила, что, как минимум, в течение суток свои рейсы в Израиль приостанавливают авиакомпании „Delta”, „United” и „US Airways”.

Полеты в Тель-Авив приостановили также польские авиалинии „LOT”. Авиакомпании из Европы и Соединенных Штатов Америки приостанавливают рейсы в Израиль. Причина - обострение израильско-палестинского конфликта. После того, как полтора километра от аэропорта „Бен Гурион” в Тель-Авиве упала ракета, Федеральная авиационная администрация США решила, что, как минимум, в течение суток свои рейсы в Израиль приостанавливают авиакомпании „Delta”, „United” и „US Airways”. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. С четверга в лондонском аэропорту Heathrow наблюдается хаос с багажом. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. Дирекция аэропорта уверяет, что весь багаж будет найден.

Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. С четверга в лондонском аэропорту Heathrow наблюдается хаос с багажом. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. Дирекция аэропорта уверяет, что весь багаж будет найден. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Лайнер с более чем 300 пассажирами и членами экипажа на борту направлялся из пакистанского Лахора в британский Манчестер.

Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Лайнер с более чем 300 пассажирами и членами экипажа на борту направлялся из пакистанского Лахора в британский Манчестер. Самолеты заказала польская авиакомпания LOT. Кстати, LOT является первыми в Европе авиалиниями, которые заказали эти современные авиалайнеры, сообщает газета “Rzeczpospolita”. “Boeing 787” ждут в Варшаве не только сотрудники польской авиакомпании и польские любители авиации, но также поклонники этого самолета в Европе. В интернете они объединяются в группы и покупают билеты на европейские трассы LOT, на которых будет летать “Dreamliner”.

Самолеты заказала польская авиакомпания LOT. Кстати, LOT является первыми в Европе авиалиниями, которые заказали эти современные авиалайнеры, сообщает газета “Rzeczpospolita”. “Boeing 787” ждут в Варшаве не только сотрудники польской авиакомпании и польские любители авиации, но также поклонники этого самолета в Европе. В интернете они объединяются в группы и покупают билеты на европейские трассы LOT, на которых будет летать “Dreamliner”. Еще до вылета предвзято отнесся к возможности попасть на самолете в Гомель.

Еще до вылета предвзято отнесся к возможности попасть на самолете в Гомель.  Государственное предприятие «Антонов» планирует до конца 2014 года завершить сборку первого опытного экземпляра нового самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн. Сооружение опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 т., который сменит на рынке Ан-12 начата компанией в 2013 г., а до конца 2014 года поднять первый опытный Ан-178 в небо.

Государственное предприятие «Антонов» планирует до конца 2014 года завершить сборку первого опытного экземпляра нового самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн. Сооружение опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 т., который сменит на рынке Ан-12 начата компанией в 2013 г., а до конца 2014 года поднять первый опытный Ан-178 в небо. Хищный, узкий фюзеляж маскирует значительные размеры боевой машины. Вертолет имеет высоту 4,9 метра, его длина с учетом винтов 15,9 метра. Винты имеют диаметр 14,5 метра. «Хребет» вертолета образует собой несущая балка шириной и высотой один метр. На эту балку, крепкую как конструкция моста, навешиваются двигатели. Интересно отметить, что целых тридцать минут двигатель может работать вообще без масла.

Хищный, узкий фюзеляж маскирует значительные размеры боевой машины. Вертолет имеет высоту 4,9 метра, его длина с учетом винтов 15,9 метра. Винты имеют диаметр 14,5 метра. «Хребет» вертолета образует собой несущая балка шириной и высотой один метр. На эту балку, крепкую как конструкция моста, навешиваются двигатели. Интересно отметить, что целых тридцать минут двигатель может работать вообще без масла.