Спуск космического аппарата на поверхность Земли является одной из сложнейших проблем, связанных с осуществлением космического полета. Чтобы аппарат мог уменьшить скорость полета и перейти на траекторию спуска, он должен иметь на борту тормозной реактивный двигатель, создающий обратную тягу. По завершении программы полета специальная система производит ориентацию аппарата в определенном направлении. В результате этого аппарат переходит на траекторию спуска (фиг. 1). В зависимости от конструкции аппарата может быть осуществлен:

— спуск по баллистической кривой;

— планирующий спуск.

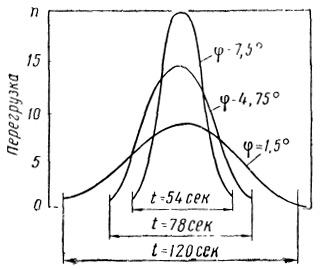

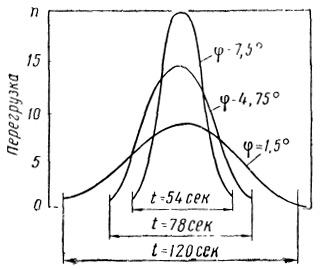

Сопротивление воздуха, а следовательно, и перегрузка, действующая на космический аппарат, может достигать весьма больших значений, если его движение со скоростью, близкой к космической, происходит на малых высотах. Поэтому снижение космического аппарата производится по такой траектории, на которой обеспечивается постепенное уменьшение скорости его движения по мере уменьшения высоты. Этому требованию удовлетворяют траектории с малыми углами входа в плотные слои атмосферы (фиг. 2). Расчеты показывают, что увеличение угла входа в плотные слои атмосферы приводит к значительному возрастанию перегрузки. При пологих траекториях спуска (до 2—3°) максимальное значение перегрузки составляет около 8—10 единиц. Спуск космического корабля «Восток-1», на котором летал Ю. А. Гагарин, продолжался 30 мин. После того как был включен тормозной двигатель, корабль перешел с орбиты спутника Земли на траекторию спуска. Пройдя плотные слои атмосферы, он приземлился в заданном районе.

Трение космического аппарата о воздух вызывает интенсивный нагрев его оболочки. Особенно сильный нагрев происходит на относительно малых высотах (40— 50 км), где плотность атмосферы достаточна велика. Летчик-космонавт СССР А. Г. Николаев так рассказывает о посадке корабля «Восток-3»: «После автоматического включения тормозных ракетных двигателей Меня стало жать к сиденью. Корабль вздрагивал, вибрировал. Создавалось впечатление, как будто едешь в телеге по ухабистой дороге. В иллюминаторе корабля отчетливо было видно, как вокруг меня бушевал огненный вихрь. Косматое пламя красного, оранжевого, желтого — всех цветов, срывалось с обшивки. Было страшно, но я знал, что так и должно быть, и сохранял спокойствие». В печати уже сообщалось, что спуск советских космических кораблей осуществляется автоматически. Но космонавт может взять управление на себя и произвести посадку одним из двух способов: вместе с кабиной или на индивидуальном парашюте после катапультирования.

Рассмотрим теперь второй вариант спуска космического аппарата, имеющего несущие поверхности (крылатый спутник), которые создают подъемную силу — так называемый планирующий спуск

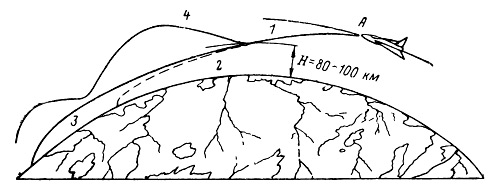

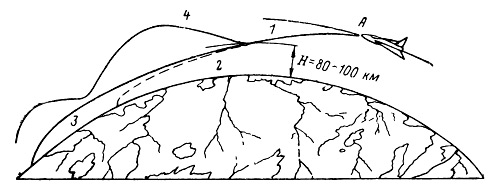

Подъемная сила позволяет в этом случае обеспечить поддержание малого угла входа в плотные слои атмосферы, т. е. сделать траекторию спуска очень пологой. Вследствие этого торможение аппарата происходит в основном на больших высотах в разреженных слоях атмосферы и в течение большого времени. Поэтому перегрузки у планирующего аппарата оказываются значительно меньшими, чем при осуществлении спуска по баллистической кривой. На фиг. 1 изображены две возможные траектории движения космического аппарата после вхождения в плотные слои атмосферы: траектория Тзяна и траектория Зенгера. По проекту китайского ученого доктора Тзяна, самолет, совершая крутое планирование, входит в атмосферу.

При этом начинает действовать подъемная сила его несущих поверхностей и дальнейшее движение самолета представляет собой планирующий полет. По проекту немецкого ученого Зенгера, планирующий полет должен происходить по волнообразной кривой, напоминающей «затухающую синусоиду». Самолет, летящий по нисходящей ветви баллистической траектории, после попадания в плотные слои атмосферы как бы рикошетирует, «отталкивается» несущими поверхностями от плотных слоев атмосферы. После каждого такого отталкивания самолет вновь устремляется вверх. При каждом проникновении в плотные слои атмосферы самолет расходует часть кинетической энергии, вследствие чего высота прыжка после каждого вхождения в атмосферу уменьшается и одновременно снижается скорость полета. В итоге самолет переходит на планирующий спуск и совершает посадку.

Ученые думают и о будущем. Условия межпланетных полетов будут отличаться от условий полетов в околоземное космическое пространство. Отсутствие атмосферы или отличие ее от земной, иные гравитационные силы, различия в плотности грунта предъявят новые требования к методике снижения и к посадочным устройствам космических аппаратов. Например, отсутствие атмосферы на Луне не позволит воспользоваться парашютом. Придется прибегнуть к помощи ракетного двигателя. Он будет тормозить падение корабля, а в последний момент создаст газовую подушку, и корабль опустится на поверхность. Чтобы человек мог безопасно «приземлиться» на другой планете, необходимы дальнейшие поиски, новые конструкторские решения и новые биологические исследования.

— спуск по баллистической кривой;

— планирующий спуск.

Фиг. 1. Траектория спуска космического аппарата с круговой орбиты. А—включение тормозного двигателя и переход на траекторию спуска, 1—участок траектории, лежащей вне плотных слоев атмосферы. 2—атмосферный участок траектории при баллистическом спуске, 3—атмосферный участок траектории при планирующем спуске (траектория Тзяна), 4—траектория Зенгера

Рассмотрим первый способ — спуск по баллистической кривой

Сопротивление воздуха, а следовательно, и перегрузка, действующая на космический аппарат, может достигать весьма больших значений, если его движение со скоростью, близкой к космической, происходит на малых высотах. Поэтому снижение космического аппарата производится по такой траектории, на которой обеспечивается постепенное уменьшение скорости его движения по мере уменьшения высоты. Этому требованию удовлетворяют траектории с малыми углами входа в плотные слои атмосферы (фиг. 2). Расчеты показывают, что увеличение угла входа в плотные слои атмосферы приводит к значительному возрастанию перегрузки. При пологих траекториях спуска (до 2—3°) максимальное значение перегрузки составляет около 8—10 единиц. Спуск космического корабля «Восток-1», на котором летал Ю. А. Гагарин, продолжался 30 мин. После того как был включен тормозной двигатель, корабль перешел с орбиты спутника Земли на траекторию спуска. Пройдя плотные слои атмосферы, он приземлился в заданном районе.

Трение космического аппарата о воздух вызывает интенсивный нагрев его оболочки. Особенно сильный нагрев происходит на относительно малых высотах (40— 50 км), где плотность атмосферы достаточна велика. Летчик-космонавт СССР А. Г. Николаев так рассказывает о посадке корабля «Восток-3»: «После автоматического включения тормозных ракетных двигателей Меня стало жать к сиденью. Корабль вздрагивал, вибрировал. Создавалось впечатление, как будто едешь в телеге по ухабистой дороге. В иллюминаторе корабля отчетливо было видно, как вокруг меня бушевал огненный вихрь. Косматое пламя красного, оранжевого, желтого — всех цветов, срывалось с обшивки. Было страшно, но я знал, что так и должно быть, и сохранял спокойствие». В печати уже сообщалось, что спуск советских космических кораблей осуществляется автоматически. Но космонавт может взять управление на себя и произвести посадку одним из двух способов: вместе с кабиной или на индивидуальном парашюте после катапультирования.

Фиг. 2. Перегрузки, возникающие при вхождении космического аппарата в плотные слои атмосферы. φ—угол входа в плотные слои атмосферы

Рассмотрим теперь второй вариант спуска космического аппарата, имеющего несущие поверхности (крылатый спутник), которые создают подъемную силу — так называемый планирующий спуск

Подъемная сила позволяет в этом случае обеспечить поддержание малого угла входа в плотные слои атмосферы, т. е. сделать траекторию спуска очень пологой. Вследствие этого торможение аппарата происходит в основном на больших высотах в разреженных слоях атмосферы и в течение большого времени. Поэтому перегрузки у планирующего аппарата оказываются значительно меньшими, чем при осуществлении спуска по баллистической кривой. На фиг. 1 изображены две возможные траектории движения космического аппарата после вхождения в плотные слои атмосферы: траектория Тзяна и траектория Зенгера. По проекту китайского ученого доктора Тзяна, самолет, совершая крутое планирование, входит в атмосферу.

При этом начинает действовать подъемная сила его несущих поверхностей и дальнейшее движение самолета представляет собой планирующий полет. По проекту немецкого ученого Зенгера, планирующий полет должен происходить по волнообразной кривой, напоминающей «затухающую синусоиду». Самолет, летящий по нисходящей ветви баллистической траектории, после попадания в плотные слои атмосферы как бы рикошетирует, «отталкивается» несущими поверхностями от плотных слоев атмосферы. После каждого такого отталкивания самолет вновь устремляется вверх. При каждом проникновении в плотные слои атмосферы самолет расходует часть кинетической энергии, вследствие чего высота прыжка после каждого вхождения в атмосферу уменьшается и одновременно снижается скорость полета. В итоге самолет переходит на планирующий спуск и совершает посадку.

Ученые думают и о будущем. Условия межпланетных полетов будут отличаться от условий полетов в околоземное космическое пространство. Отсутствие атмосферы или отличие ее от земной, иные гравитационные силы, различия в плотности грунта предъявят новые требования к методике снижения и к посадочным устройствам космических аппаратов. Например, отсутствие атмосферы на Луне не позволит воспользоваться парашютом. Придется прибегнуть к помощи ракетного двигателя. Он будет тормозить падение корабля, а в последний момент создаст газовую подушку, и корабль опустится на поверхность. Чтобы человек мог безопасно «приземлиться» на другой планете, необходимы дальнейшие поиски, новые конструкторские решения и новые биологические исследования.

Сразу после того, как люди научились летать, они стали использовать летательные аппараты для ведения боевых действий. И всем сразу стало понятно, что тот кто имеет преимущество в небе, и намного больше шансов выиграть любую войну, - так гонка вооружений добралась и до неба. Еще начиная со времен первой мировой войны, все развитые страны ведут гонку в разработке военных самолетов.

Сразу после того, как люди научились летать, они стали использовать летательные аппараты для ведения боевых действий. И всем сразу стало понятно, что тот кто имеет преимущество в небе, и намного больше шансов выиграть любую войну, - так гонка вооружений добралась и до неба. Еще начиная со времен первой мировой войны, все развитые страны ведут гонку в разработке военных самолетов. Над Донбассом были сбиты два украинские военные самолеты Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Представители украинской армии утверждают, что самолеты были сбиты ракетами земля-воздух в районе населенного пункта Саур-Могила в Донецкой области на границе с Россией. В свою очередь, присутствующий на месте журналист одного из украинских телеканалов, говорит, что одна из машин выполняла боевую задачу в районе Лисичанска в Луганской области.

Над Донбассом были сбиты два украинские военные самолеты Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Представители украинской армии утверждают, что самолеты были сбиты ракетами земля-воздух в районе населенного пункта Саур-Могила в Донецкой области на границе с Россией. В свою очередь, присутствующий на месте журналист одного из украинских телеканалов, говорит, что одна из машин выполняла боевую задачу в районе Лисичанска в Луганской области. Вторая мировая война пришла на белорусскую землицу не 22 июня 1941г, а на два года раньше, когда. Третий Рейх и СССР делили Центральную Европу. Пишет Руслан Ревяко.

Вторая мировая война пришла на белорусскую землицу не 22 июня 1941г, а на два года раньше, когда. Третий Рейх и СССР делили Центральную Европу. Пишет Руслан Ревяко. В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибло около 25 тысяч человек. К такому выводу после шести лет работы пришла комиссия немецких историков, созданная в 2004 году по требованию городских властей. Официальный доклад комиссии был представлен в среду, 17 марта. По словам главы комиссии Рольф - Дитер Мюллера, историки могут достоверно подтвердить гибель 18 тысяч человек.

В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибло около 25 тысяч человек. К такому выводу после шести лет работы пришла комиссия немецких историков, созданная в 2004 году по требованию городских властей. Официальный доклад комиссии был представлен в среду, 17 марта. По словам главы комиссии Рольф - Дитер Мюллера, историки могут достоверно подтвердить гибель 18 тысяч человек. B-2 Spirit - самый дорогостоящий многоцелевой бомбардировщик в мире. Хотя он, не только бомбардировщик, но и просто самолет. В 1997 году это чудо инженерной техники стоило 2 млрд долларов. А если учесть инфляцию, то сейчас B-2 Spirit стоил бы просто фантастические 10000000000 зеленых. И бомбардировщик на все сто процентов оправдывает свою самую высокую цену. Его главное предназначение - прорыв ПВО противника.

B-2 Spirit - самый дорогостоящий многоцелевой бомбардировщик в мире. Хотя он, не только бомбардировщик, но и просто самолет. В 1997 году это чудо инженерной техники стоило 2 млрд долларов. А если учесть инфляцию, то сейчас B-2 Spirit стоил бы просто фантастические 10000000000 зеленых. И бомбардировщик на все сто процентов оправдывает свою самую высокую цену. Его главное предназначение - прорыв ПВО противника. На киевской окраине действует настоящий "троещинский Голливуд" - большая киностудия FILM.UA. Здесь снято немало известных фильмов, сериалов, телепрограмм. Киношники имеют немало уникальных коллекций международного исторического значения. А у жителей массива киностудия ассоциируется прежде всего с макетом самолета ТУ-2 в реальном размере.

На киевской окраине действует настоящий "троещинский Голливуд" - большая киностудия FILM.UA. Здесь снято немало известных фильмов, сериалов, телепрограмм. Киношники имеют немало уникальных коллекций международного исторического значения. А у жителей массива киностудия ассоциируется прежде всего с макетом самолета ТУ-2 в реальном размере. Ассамблея ИКАО

Ассамблея ИКАО

Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Создал самолет киевский КБ имени Антонова. Этот уникальный самолет установил аж 240 мировых рекордов. Не несмотря на свой почтенный возраст и то, что существует лишь одна единица этого самолета, он все еще не уступает своим конкурентам. Если поступит заказ то будет достроен второй гигант, который готов лишь на 60-70%.

Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Создал самолет киевский КБ имени Антонова. Этот уникальный самолет установил аж 240 мировых рекордов. Не несмотря на свой почтенный возраст и то, что существует лишь одна единица этого самолета, он все еще не уступает своим конкурентам. Если поступит заказ то будет достроен второй гигант, который готов лишь на 60-70%. Полеты в Тель-Авив приостановили также польские авиалинии „LOT”. Авиакомпании из Европы и Соединенных Штатов Америки приостанавливают рейсы в Израиль. Причина - обострение израильско-палестинского конфликта. После того, как полтора километра от аэропорта „Бен Гурион” в Тель-Авиве упала ракета, Федеральная авиационная администрация США решила, что, как минимум, в течение суток свои рейсы в Израиль приостанавливают авиакомпании „Delta”, „United” и „US Airways”.

Полеты в Тель-Авив приостановили также польские авиалинии „LOT”. Авиакомпании из Европы и Соединенных Штатов Америки приостанавливают рейсы в Израиль. Причина - обострение израильско-палестинского конфликта. После того, как полтора километра от аэропорта „Бен Гурион” в Тель-Авиве упала ракета, Федеральная авиационная администрация США решила, что, как минимум, в течение суток свои рейсы в Израиль приостанавливают авиакомпании „Delta”, „United” и „US Airways”. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. С четверга в лондонском аэропорту Heathrow наблюдается хаос с багажом. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. Дирекция аэропорта уверяет, что весь багаж будет найден.

Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. С четверга в лондонском аэропорту Heathrow наблюдается хаос с багажом. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. Дирекция аэропорта уверяет, что весь багаж будет найден. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Лайнер с более чем 300 пассажирами и членами экипажа на борту направлялся из пакистанского Лахора в британский Манчестер.

Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Лайнер с более чем 300 пассажирами и членами экипажа на борту направлялся из пакистанского Лахора в британский Манчестер. Самолеты заказала польская авиакомпания LOT. Кстати, LOT является первыми в Европе авиалиниями, которые заказали эти современные авиалайнеры, сообщает газета “Rzeczpospolita”. “Boeing 787” ждут в Варшаве не только сотрудники польской авиакомпании и польские любители авиации, но также поклонники этого самолета в Европе. В интернете они объединяются в группы и покупают билеты на европейские трассы LOT, на которых будет летать “Dreamliner”.

Самолеты заказала польская авиакомпания LOT. Кстати, LOT является первыми в Европе авиалиниями, которые заказали эти современные авиалайнеры, сообщает газета “Rzeczpospolita”. “Boeing 787” ждут в Варшаве не только сотрудники польской авиакомпании и польские любители авиации, но также поклонники этого самолета в Европе. В интернете они объединяются в группы и покупают билеты на европейские трассы LOT, на которых будет летать “Dreamliner”. Еще до вылета предвзято отнесся к возможности попасть на самолете в Гомель.

Еще до вылета предвзято отнесся к возможности попасть на самолете в Гомель.  Государственное предприятие «Антонов» планирует до конца 2014 года завершить сборку первого опытного экземпляра нового самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн. Сооружение опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 т., который сменит на рынке Ан-12 начата компанией в 2013 г., а до конца 2014 года поднять первый опытный Ан-178 в небо.

Государственное предприятие «Антонов» планирует до конца 2014 года завершить сборку первого опытного экземпляра нового самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн. Сооружение опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 т., который сменит на рынке Ан-12 начата компанией в 2013 г., а до конца 2014 года поднять первый опытный Ан-178 в небо. Хищный, узкий фюзеляж маскирует значительные размеры боевой машины. Вертолет имеет высоту 4,9 метра, его длина с учетом винтов 15,9 метра. Винты имеют диаметр 14,5 метра. «Хребет» вертолета образует собой несущая балка шириной и высотой один метр. На эту балку, крепкую как конструкция моста, навешиваются двигатели. Интересно отметить, что целых тридцать минут двигатель может работать вообще без масла.

Хищный, узкий фюзеляж маскирует значительные размеры боевой машины. Вертолет имеет высоту 4,9 метра, его длина с учетом винтов 15,9 метра. Винты имеют диаметр 14,5 метра. «Хребет» вертолета образует собой несущая балка шириной и высотой один метр. На эту балку, крепкую как конструкция моста, навешиваются двигатели. Интересно отметить, что целых тридцать минут двигатель может работать вообще без масла.