НАШ ОРБИТАЛЬНЫЙ ДОМ

Станция «Салют-7» состоит из трех (рабочего и примыкающих к нему переходного и промежуточного) герметичных отсеков и двух негерметичных (агрегатного и научной аппаратуры). Масса орбитального комплекса вместе с транспортными кораблями составляет 32 500 кг, длина 29 метров. Длина самой станции 15 метров, максимальный диаметр 4,15 метра, объем около 100 кубических метров. Чтобы проще представить наш космический дом, сравню станцию с крошечной двухкомнатной квартирой, равной по объему городскому автобусу. В «квартирке» разместились научная многоцелевая лаборатория, столовая, стадион, кинозал, спальня и баня. Как в любой квартире, есть у нас и прихожая. Это переходный отсек. Он занимает пятую часть общего объема. Два герметически закрывающихся люка этой «прихожей», являющейся по назначению шлюзовой камерой, связывают рабочий отсек и «улицу» — открытый космос. Здесь хранятся скафандры, инструмент, размещены средства фиксации и пульты по управлению оборудованием для выхода в открытый космос. К нему, точнее к конической части переходного отсека, причаливает транспортный корабль. В отсеке семь иллюминаторов. На некоторых из них установлены приборы для астроориентации, с которыми связаны расположенные тут два поста управления № 5 и № 6. На внешней поверхности переходного отсека размещены световые огни, радиомаяки, телекамеры, панели системы терморегулирования, солнечный и ионный датчики системы ориентации и другое оборудование. Снаружи отсек закрыт экранно-вакуумной термоизоляцией.

Рабочий отсек, в свою очередь, тоже состоит как бы из двух комнат — цилиндрических «вагончиков», соединенных конусной обечайкой. Один — диаметром 2,9 и длиной 3,5 метра, другой — соответственно 4,1 и 2,7 метра. «Пол», «потолок» и «стены» параллельны продольной оси станции. И хотя окрашены они в разный цвет, отличить их первое время бывает трудно. Зачитаешься, например, документацией и не замечаешь, как тебя в это время крутит, носит до станции. А оторвешь глаза от книги и, как в лесу после грибной «охоты», начинаешь прикидывать, где находишься. Ориентирами тогда служат приборы. Приборы и оборудование размещены в рабочем отсеке вдоль левого и правого бортов, а вся аппаратура, с которой работает экипаж, разделена по функциональному назначению на пять постов. Центральный пост управления станцией или пост № 1 расположен в малой «комнате». Здесь сконцентрировано управление ее основными системами: пульты, ручка управления ориентацией, оптические визиры, средства связи и свободные от аппаратуры иллюминаторы. Часть иллюминаторов прикрыта снаружи прозрачными крышками для защиты от метеоритных частиц. При необходимости они открываются.

Слева и справа от поста № 1 установлены агрегаты системы терморегулирования и регенерации воздуха. Тут же находится пост № 2. С него проводится астроориентация станции. На «Салюте-6» навигационная система «Дельта» значилась в числе экспериментальных. Теперь она стала штатной. Навигационные расчеты, включение и выключение радиоаппаратуры в сеансах связи, выдача справочной информации -— вот далеко неполный перечень ее обязанностей. Между постами № 1 и № 2 приютилась «столовая». Здесь имеется столик с электричеcкими устройствами для подогрева пищи. Длительные полеты заставили по-новому взглянуть на питание. Теперь экипаж может выбирать обед по собственному вкусу, правда, в пределах рекомендованного меню. Так называемую буфетно-гастрономическую систему доставки продуктов обеспечивают грузовые корабли. На «Салюте-7» есть и настоящий водопровод с земным названием — «Родник». Эта система состоит из водохранилища, расположенного в агрегатном отсеке, водопровода, по которому вода поступает на «кухню», и крана. Совсем как на Земле. Обе бака водохранилища пополняются посеребренной коками водой, доставляемой «Прогрессами». Горячую воду дает система регенерации атмосферной влаги.

Она хорошо зарекомендовала себя при работе предыдущих экспедиций. Исправно она снабжала и нас. В середине малого «вагончика» — пост № 7, предназначенный для управления научной аппаратурой и системой регенерации воды. Пост № 3 служит для управления аппаратурой, расположенной в научном отсеке, и находится в большой «комнате» у задней стенки рабочего отсека. Над ним расположены две шлюзовые камеры для удаления контейнеров с отходами. Обе камеры использовались и для технологических экспериментов. По правому и левому борту крепятся спальные мешки. А рядом «склад» продовольствия — контейнеры с запасами пищи. Непосредственно на заднем днище оборудован санитарно-гигиенический узел. Он отделен от рабочего отсека и имеет принудительную вентиляцию. Напротив, в передней части большой «комнаты», может собираться «баня». В нижней центральной части рабочего отсека в районе конусного переходника находится пост № 4 для проведения фото- и киносъемок, а также пульт управления научной аппаратурой. А над ним на «потолке» оборудованы «поликлиника» и «стадион».

Все посты управления и рабочие места имеют средства связи. Кроме того, у каждого из нас были переносные мини-радиостанции, обеспечивающие связь в других местах. К рабочему отсеку примыкает «кладовая» — промежуточная камера диаметром 2 и длиной 1,3 метра. В ней размещается запасное оборудование, доставляемое транспортным кораблем. Здесь есть два иллюминатора для визуальных наблюдений и кинофотосъемок. В промежуточной камере установлен второй стыковочный узел станции. К заднему днищу рабочего отсека крепится агрегатный отсек, в котором размещены объединенная двигательная установка, баки с топливом. На его внешней поверхности находится аппаратура, аналогичная той, которая устанавливается на переходном отсеке. Для обеспечения теплового режима корпус рабочего отсека закрыт сверху экранно-вакуумной термоизоляцией. Кроме того, большая часть наружной поверхности малого «вагончика» закрыта радиатором системы терморегулирования, а большого — стеклопластиковым кожухом. К рабочему отсеку крепятся три панели солнечных батарей, антенна бортового радиокомплекса, различные датчики.

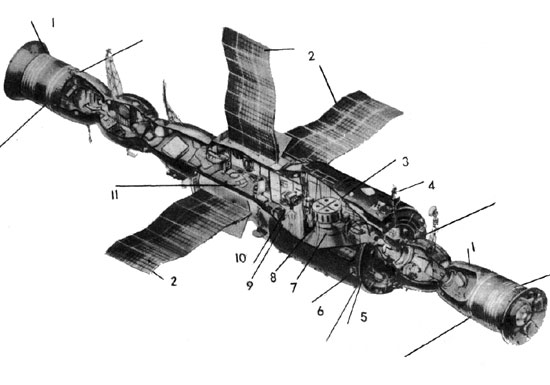

1. Транспортные корабли. 2. Солнечные батареи, 3. Орбитальный блок станции. 4. Антенны системы сближения. 5, Корректирующий двигатель. 6. Двигатель ориентации. 7. Отсек научной аппаратуры. 8. Бортовой «стадион». 9. Душевая установка. 10. Фотоаппарат МКФ-6М. 11. Центральный пост управления

Солнечные батареи с помощью специальных приводов постоянно отслеживают Солнце. За время полета на «Салюте-7» нами было выполнено около 500 геофизических, медико-биологических, астрофизических, биотехнологических и технических экспериментов. Многие из них носили международный характер, в том числе по программе «Интеркосмос». Не раз бывало весьма трудно. Но сознание того, что все делаем ради блага нашего народа, во имя повышения могущества кашей Родины, во имя прогресса всех людей Земли, придавало новые силы, укрепляло уверенность в успехе. Радостными были для нас встречи с прилетавшими в наш космический дом на орбите экспедициями посещения. В апреле мы приняли Юрия Малышева, Геннадия Стрекалова и индийского друга Ракеша Шарму, а в июле Владимира Джанибекова, Светлану Савицкую — первую в мире женщину, которая вышла в открытый космос и выполнила там довольно сложную работу, — я Игоря Волка. Естественно, что Олег, Владимир и я не пожалели сил, чтобы помочь членам обеих экспедиций успешно выполнить их программы полета.

В процессе полета, помимо работы по основным специальностям, все трое поработали грузчиками. Ведь совсем не проста разгрузить и рационально разместить несколько тонн самого необходимого в космосе, что доставили нам 5 кораблей «Прогресс», и загрузить их «отходами производства». А это надо было сделать в отведенное время, и мы сделали. Доставленное Шрогрессами» позволило выполнить немало экспериментов, провести сложные монтажные и ремонтные работы для продления жизни «Салюта-7», увеличить энергетические ресурсы станции. Члены нашего экипажа удовлетворены тем, что наша работа на «Салюте-7» закрепила приоритетные позиции по созданию постоянно действующих научных орбитальных станций.

АТМОСФЕРНЫЕ АЭРОЗОЛИЯ

Создавая космическую технику, чтобы уйти за пределы земной атмосферы, люди даже не предполагали, что снова столкнутся с тем, от чего уходили. Оказалось, космические аппараты, и в том числе наша орбитальная станция, создают вокруг себя собственную атмосферу — облако, состоящее из частиц отработанных газов и капель жидкости. Эта атмосфера удерживается около нее так же, как у планеты. А вот как распределяется, еще неясно. Помочь выяснить связанные с этим вопросы призвана установленная на «Салюте-7» аппаратура «Астра». Вспоминая о проведенных исследованиях, невольно задумался о наших земных проблемах, в частности, о чистоте воздуха. Главными загрязнителями атмосферы и биосферы считают сернистый газ, взвешенные частины, аэрозоли, окись углерода, углекислый газ, окислы азота, аммиак. С высоты полета за десятки километров видна «грязь» больших городов. Это прежде всего скопление в воздухе аэрозолей твердых частиц дымов и капель влажных отходов производства.

Природа аэрозолей различна. Из морских вод в воздух поступают калий, натрий, кальций, стронций, магний, из почв — скандий, железо, марганец. Часть аэрозолей опускается к Земле из космоса. Но главный «поставщик» вредных веществ — человек и продукты его деятельности. В промышленности и быту широко используются неядовитые и химические инертные фреоны. Всем хорошо известны флакончики с духами, баллончики с ядами против насекомых, лаками, красками. В мире производятся миллиарды штук таких аэрозольных упаковок. А огнетушители, холодильники, рефрежираторы! Их основа — также фреон. Йод действием ультрафиолетовых лучей фреоны разрушаются, выделяя хлор, который каталитически разлагает озон. Ученые подсчитали, что, если выброс фреонов не будет прекращен, то к 2000 году количество озона уменьшится на 10 процентов. А это приведет к повышенному ультрафиолетовому облучению со всеми его последствиями.

Нередко можно слышать, что климат Земли изменился из-за запусков спутников, из-за того, что ракеты «сверлят» небо, образуя «дыры» в атмосфере. Действительно, при пуске ракет-носителей в атмосфере остаются продукты сгорания, часть из которых составляет окись азота. Насколько же сильно загрязняется атмосфера при запуске спутников? Ученые подсчитали, что при спуске космических аппаратов или их естественном торможении в атмосферу уходит столько окиси азота, сколько составляют 10 процентов массы аппарата. Если учесть, что ежегодно в мире запускается больше ста космических аппаратов массой в среднем две тонны, то следовательно, за год в атмосферу выбрасывается около 20 тонн окиси азота. А автомобили и электростанции только в одних США выбрасывают за тот же период 15 миллионов тонн этого газа. Немалая его доля достигает стратосферы и начинает разрушать озоновый экран планеты. Так что, опасность для озонового щита представляют не космические аппараты, а аэрозоли. Европейский континент, мак показывают наблюдения из космоса, представляется полностью покрытым аэрозольной пленкой. Бесследно для жизни народов на этом континенте такое пройти не может.

Нет надобности, видимо, объяснять почему здесь гибнут хвойные леса, понижается уровень грунтовых вод, меняется растительность, страдает ихтиофауна в водоемах. Наряду с загрязнением атмосферы человек заимствует из нее некоторые газы. США, например, потребляют в год до 25 миллиардов тонн кислорода. Это количество не компенсируется восстановительными возможностями природных очистителей, в первую очередь лесов на собственной территории. Страна уже живет «взаймы», за счет государств-соседей. Россия впервые в мировой практике ввела государственный стандарт чистоты воздуха, регламентирующий взаимоотношения человека и природы. Но борьба за чистоту атмосферы не может быть ограничена рамками одного государства. Нужны глобальные меры контроля и усилия всех народов, чтобы сохранить и сберечь для себя и потомков нашу планету. Не случайно, не ради любопытства привлекает атмосфера Земли внимание космонавтов. С высоты орбитального полета меняется представление о нашей планете. Не такая уж она теперь голубая. Появляется ощущение и какой-то хрупкости, легкой ранимости колыбели человечества. Становится отчетливо видно, что лишь осознанным и ответственным отношением к своей деятельности мы сохраним будущее нашей планеты.

Сразу после того, как люди научились летать, они стали использовать летательные аппараты для ведения боевых действий. И всем сразу стало понятно, что тот кто имеет преимущество в небе, и намного больше шансов выиграть любую войну, - так гонка вооружений добралась и до неба. Еще начиная со времен первой мировой войны, все развитые страны ведут гонку в разработке военных самолетов.

Сразу после того, как люди научились летать, они стали использовать летательные аппараты для ведения боевых действий. И всем сразу стало понятно, что тот кто имеет преимущество в небе, и намного больше шансов выиграть любую войну, - так гонка вооружений добралась и до неба. Еще начиная со времен первой мировой войны, все развитые страны ведут гонку в разработке военных самолетов. Над Донбассом были сбиты два украинские военные самолеты Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Представители украинской армии утверждают, что самолеты были сбиты ракетами земля-воздух в районе населенного пункта Саур-Могила в Донецкой области на границе с Россией. В свою очередь, присутствующий на месте журналист одного из украинских телеканалов, говорит, что одна из машин выполняла боевую задачу в районе Лисичанска в Луганской области.

Над Донбассом были сбиты два украинские военные самолеты Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Представители украинской армии утверждают, что самолеты были сбиты ракетами земля-воздух в районе населенного пункта Саур-Могила в Донецкой области на границе с Россией. В свою очередь, присутствующий на месте журналист одного из украинских телеканалов, говорит, что одна из машин выполняла боевую задачу в районе Лисичанска в Луганской области. Вторая мировая война пришла на белорусскую землицу не 22 июня 1941г, а на два года раньше, когда. Третий Рейх и СССР делили Центральную Европу. Пишет Руслан Ревяко.

Вторая мировая война пришла на белорусскую землицу не 22 июня 1941г, а на два года раньше, когда. Третий Рейх и СССР делили Центральную Европу. Пишет Руслан Ревяко. В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибло около 25 тысяч человек. К такому выводу после шести лет работы пришла комиссия немецких историков, созданная в 2004 году по требованию городских властей. Официальный доклад комиссии был представлен в среду, 17 марта. По словам главы комиссии Рольф - Дитер Мюллера, историки могут достоверно подтвердить гибель 18 тысяч человек.

В результате бомбардировки Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года погибло около 25 тысяч человек. К такому выводу после шести лет работы пришла комиссия немецких историков, созданная в 2004 году по требованию городских властей. Официальный доклад комиссии был представлен в среду, 17 марта. По словам главы комиссии Рольф - Дитер Мюллера, историки могут достоверно подтвердить гибель 18 тысяч человек. B-2 Spirit - самый дорогостоящий многоцелевой бомбардировщик в мире. Хотя он, не только бомбардировщик, но и просто самолет. В 1997 году это чудо инженерной техники стоило 2 млрд долларов. А если учесть инфляцию, то сейчас B-2 Spirit стоил бы просто фантастические 10000000000 зеленых. И бомбардировщик на все сто процентов оправдывает свою самую высокую цену. Его главное предназначение - прорыв ПВО противника.

B-2 Spirit - самый дорогостоящий многоцелевой бомбардировщик в мире. Хотя он, не только бомбардировщик, но и просто самолет. В 1997 году это чудо инженерной техники стоило 2 млрд долларов. А если учесть инфляцию, то сейчас B-2 Spirit стоил бы просто фантастические 10000000000 зеленых. И бомбардировщик на все сто процентов оправдывает свою самую высокую цену. Его главное предназначение - прорыв ПВО противника. На киевской окраине действует настоящий "троещинский Голливуд" - большая киностудия FILM.UA. Здесь снято немало известных фильмов, сериалов, телепрограмм. Киношники имеют немало уникальных коллекций международного исторического значения. А у жителей массива киностудия ассоциируется прежде всего с макетом самолета ТУ-2 в реальном размере.

На киевской окраине действует настоящий "троещинский Голливуд" - большая киностудия FILM.UA. Здесь снято немало известных фильмов, сериалов, телепрограмм. Киношники имеют немало уникальных коллекций международного исторического значения. А у жителей массива киностудия ассоциируется прежде всего с макетом самолета ТУ-2 в реальном размере. Ассамблея ИКАО

Ассамблея ИКАО

Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Создал самолет киевский КБ имени Антонова. Этот уникальный самолет установил аж 240 мировых рекордов. Не несмотря на свой почтенный возраст и то, что существует лишь одна единица этого самолета, он все еще не уступает своим конкурентам. Если поступит заказ то будет достроен второй гигант, который готов лишь на 60-70%.

Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Создал самолет киевский КБ имени Антонова. Этот уникальный самолет установил аж 240 мировых рекордов. Не несмотря на свой почтенный возраст и то, что существует лишь одна единица этого самолета, он все еще не уступает своим конкурентам. Если поступит заказ то будет достроен второй гигант, который готов лишь на 60-70%. Полеты в Тель-Авив приостановили также польские авиалинии „LOT”. Авиакомпании из Европы и Соединенных Штатов Америки приостанавливают рейсы в Израиль. Причина - обострение израильско-палестинского конфликта. После того, как полтора километра от аэропорта „Бен Гурион” в Тель-Авиве упала ракета, Федеральная авиационная администрация США решила, что, как минимум, в течение суток свои рейсы в Израиль приостанавливают авиакомпании „Delta”, „United” и „US Airways”.

Полеты в Тель-Авив приостановили также польские авиалинии „LOT”. Авиакомпании из Европы и Соединенных Штатов Америки приостанавливают рейсы в Израиль. Причина - обострение израильско-палестинского конфликта. После того, как полтора километра от аэропорта „Бен Гурион” в Тель-Авиве упала ракета, Федеральная авиационная администрация США решила, что, как минимум, в течение суток свои рейсы в Израиль приостанавливают авиакомпании „Delta”, „United” и „US Airways”. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. С четверга в лондонском аэропорту Heathrow наблюдается хаос с багажом. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. Дирекция аэропорта уверяет, что весь багаж будет найден.

Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. С четверга в лондонском аэропорту Heathrow наблюдается хаос с багажом. Тысячи пассажиров ждут за границей своих сумок и чемоданов, который потерялись во время вылета из Лондона. Дирекция аэропорта уверяет, что весь багаж будет найден. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Лайнер с более чем 300 пассажирами и членами экипажа на борту направлялся из пакистанского Лахора в британский Манчестер.

Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Шутки двух пассажиров стали причиной того, что пассажирский самолет был принудительно посажен парой британских истребителей. Лайнер с более чем 300 пассажирами и членами экипажа на борту направлялся из пакистанского Лахора в британский Манчестер. Самолеты заказала польская авиакомпания LOT. Кстати, LOT является первыми в Европе авиалиниями, которые заказали эти современные авиалайнеры, сообщает газета “Rzeczpospolita”. “Boeing 787” ждут в Варшаве не только сотрудники польской авиакомпании и польские любители авиации, но также поклонники этого самолета в Европе. В интернете они объединяются в группы и покупают билеты на европейские трассы LOT, на которых будет летать “Dreamliner”.

Самолеты заказала польская авиакомпания LOT. Кстати, LOT является первыми в Европе авиалиниями, которые заказали эти современные авиалайнеры, сообщает газета “Rzeczpospolita”. “Boeing 787” ждут в Варшаве не только сотрудники польской авиакомпании и польские любители авиации, но также поклонники этого самолета в Европе. В интернете они объединяются в группы и покупают билеты на европейские трассы LOT, на которых будет летать “Dreamliner”. Еще до вылета предвзято отнесся к возможности попасть на самолете в Гомель.

Еще до вылета предвзято отнесся к возможности попасть на самолете в Гомель.  Государственное предприятие «Антонов» планирует до конца 2014 года завершить сборку первого опытного экземпляра нового самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн. Сооружение опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 т., который сменит на рынке Ан-12 начата компанией в 2013 г., а до конца 2014 года поднять первый опытный Ан-178 в небо.

Государственное предприятие «Антонов» планирует до конца 2014 года завершить сборку первого опытного экземпляра нового самолета Ан-178 грузоподъемностью до 18 тонн. Сооружение опытного экземпляра нового Ан-178 грузоподъемностью до 18 т., который сменит на рынке Ан-12 начата компанией в 2013 г., а до конца 2014 года поднять первый опытный Ан-178 в небо.